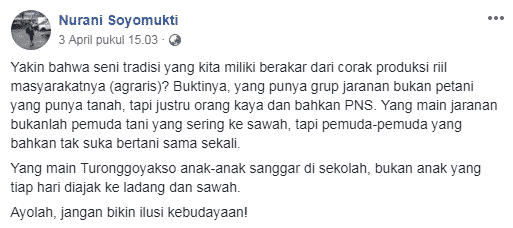

Di beranda Faceboook beberapa hari lalu seorang tokoh literasi kenamaan Trenggalek menulis status-nya dengan mengatakan bahwa seni tradisi bukanlah seni agraris. Ia ragu bahwa seni tradisi berakar dari corak produksi riil masyarakat agraris, sebab, kata tokoh literasi kita ini, mereka yang punya grup-grup jaranan rata-rata bukan petani yang punya tanah, melainkan orang-orang kaya dan malah justru PNS. Ia menambahkan lagi bukti, bahwa yang bermain jaranan rata-rata bukan pemuda tani yang suka pergi ke sawah, tetapi pemuda yang tidak suka bertani. Jadi, kalau ada yang mengatakan seni tradisi Turangga Yaksa sebagai seni agraris, jangan-jangan ia sedang membuat ilusi kebudayaan!

Tampaknya status dengan penyampaian bukti-bukti tadi sekilas masuk akal. Tapi kalau mau menelusurinya lebih jauh, dengan mengamati asal-usul Turangga Yaksa, komentar ini menurut saya, ide serampangan belaka tanpa dilandasi pembacaan mendalam. Ia lupa menengok bagaimana seni tradisi: jaranan Turangga Yaksa itu pertama kali hidup dan muncul ke permukaan.

Saya justru berpendapat sebaliknya: bahwa seni jaranan Turangga Yaksa adalah seni agraris. Kenapa saya mengatakan bahwa seni tradisi jaranan Turangga Yaksa adalah seni agraris? Pertama, karena kesenian tersebut lahir dari upacara di ranah pertanian di Dongko, bernama Baritan (nama yang diambil dari ungkapan: bar ngarit tanduran). Tanpa baritan, mustahil lahir seni tradisi Turangga Yaksa. Kedua, Turangga Yaksa adalah salah satu seni jaranan yang punya gerakan tari yang diilhami oleh pergulatan petani di lahan persawahan: gerakan tarinya tidak dicipta dari ruang hampa. Gerak tari Turangga Yaksa dikreasi atau diambil oleh kreatornya (Pak Pamrih di Dongko sana) berdasarkan ilham ketika para petani mengolah atau mengelola sawah.

Penjelasannya begini, Turangga Yaksa itu punya rangkaian gerak yang diambil (diilhami) dari aktivitas para petani di sawah dengan berlandaskan gerak seni tari modern. Ada gerak ukel (gerak dasar) dan gerak lawung (gerak antara dua gerak dasar/kembangan). Di dalamnya ada gerakan tari yang menyimbolkan gambaran saat petani mencabuti rumput, saat mencangkul, saat menanam padi, saat menyiangi rumput yang mengganggu pertumbuhan padi, menggusah burung pipit, saat-saat panen, dan seterusnya dan seterusnya yang dikemas dalam tari-tarian yang rancak dan berurutan. Kemungkinan, para penonton jaranan tak akan bisa memahami makna yang dikandung dari gerak tari dalam Turangga Yaksa tanpa mempelajari makna gerakan-gerakan tersebut. Tapi tentu saja ini malah ribet (baca buku Turonggo Yakso: Berjuang untuk Sebuah Eksistensi).

Sementara persoalan kenapa yang punya kelompok-kelompok seni sebagian adalah orang kaya yang bukan petani dan justru malah PNS, dan para pemainnya bukan anak-anak petani, tentu saja itu kasus lain yang tak ada kaitan pokoknya dengan urusan: kenapa seni jaranan Turangga Yaksa harus seni agraris. Untuk perkara ini, jawabannya adalah, karena seni jaranan kini telah menjadi seni populer yang bisa dinikmati oleh banyak orang dari berbagai kalangan, bukan hanya oleh keluarga petani. Turangga Yaksa di masa kiwari juga tidak hanya tampil di desa-desa, tapi sudah merambah di perhelatan nasional dan berbagai even yang berskala kota, yang tak melulu ditonton oleh masyarakat dan keluarga petani di desa-desa.

Karena kesenian ini sudah menjadi seni populer. Karena itu, para penontonnya dan yang membentuk kelompok seni sekarang tak melulu para keluarga petani, tapi juga orang-orang kaya (dan para PNS) yang menyukai dunia kesenian. Karena mereka juga menggemari seni ini, mereka juga bisa menggunakan kelompok seni yang mereka dirikan dan biayai untuk tujuan-tujuan komersial (misalnya untuk disewakan) seperti halnya grup musik dan grup sholawatan, sekaligus juga bisa diikutsertakan dalam even-even besar berskala kota (nasional). Maka karena itu, ikon seni Trenggalek ini juga sering (dibawa) tampil ke ibu kota oleh para pejabat daerah. Atau bahkan bisa hidup di negara-negara tetangga yang pelaku seninya sama sekali tak bekerja sehari-hari sebagai petani.

Saya tidak tahu kenapa akhir-akhir ini tokoh literasi kenamaan Trenggalek kita itu, sering punya pendapat yang standar saja. Bahkan, pandangan-pandangannya seperti cuma dibentuk dari sekumpulan persepsi negatif dan stereotipe-stereotipe belaka. Sehingga saat menulis status di dinding Facebooknya terkesan sekadar mencari-cari kelemahan dari artikel yang sedang ia baca.

**

Akhir-akhir ini pula terlihat, ia gemar mengomentari acara-acara diskusi dengan panitia yang hanya 10 orang dan pesertanya yang mentok di sejumlah belasan orang. Lantas menyejajarkan (kalau tak boleh dibilang membandingkan) dengan acara seremoni. Kegiatan diskusi dari dulu sampai kini bukannya memang acara yang cuma digemari oleh belasan orang.

Status Facebook tokoh literasi kenamaan Trenggalek

Ya diskusi dengan panitia 10 orang dan peserta 10 orang di ruangan yang sangat tertutup memang eksklusif. Diskusi semacam itu dikesankan sangat tidak perlu, karena selain pesertanya sangat sedikit, berorientasi nyinyir, sebaran hasil diskusi sangat terbatas juga tak menghasilkan reaksi gerakan apa pun. Namun apa yang tidak dilihat dari argumentasi ini adalah menafikan peran warga negara, tak berdasar dan memperlihatkan seolah argumentasi keluar dari orang yang tidak mengerti hakikat demokrasi.

Demokrasi kita sangat bising dan cenderung selalu menciptakan keributan, karena demokrasi pada hakikatnya adalah menerima suara apa pun. Kenapa KPU dan sistem pemilihan umum kita selalu berbicara tentang one man one vote: satu suara kalian sangat berarti untuk masa depan bangsa Indonesia. Karena secara harafiah suara masing-masing orang memang sangat berarti dan dinilai. Bukan hanya pada demokrasi elektroral, tapi juga pada politik kebangsaan kita.

Demokrasi memberi ruang untuk kita, masing-masing warga negara bersuara di ruang publik. Melemparkan wacana, isu, arah kebijakan dan revisi, visi misi masa depan bangsa Indonesia. Siapa pun. Dan hitungannya memang orang per orang. Batasan yang boleh dan tidak boleh dibicarakan di ruang publik “hanya” UU. Selama diperbolehkan oleh undang-undang, kita, masing-masing orang, mewakili diri kita sendiri, boleh berbicara tentang apa pun dan menyerukan tentang apa pun di ruang publik.

Salah satu buktinya adalah kita sebagai warga negara boleh melakukan judicial review ke MK, entah mewakili diri sendiri sebagai perorangan, komunitas, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik maupun privat. Ini menyiratkan bahwa demokrasi kita memang mengakomodir suara satu orang. Ya itu makna dari one man one vote dalam skala lebih besar, di luar lingkup politik elektroral.

Nah, pendidikan politik kita seharusnya diawali dengan perkara semacam ini. Diskusi-diskusi yang sempit dalam ruang, dengan tema-tema yang sangat spesifik, dan berlangsung dalam suasana yang intim. Setiap orang ya selayaknya manusia, mewakili suara dirinya sendiri sekaligus memberi ruang atau ikut serta bersama-sama menyuarakan suara orang lain. Perkara suaranya sama dengan orang lain kemudian membentuk gerakan masyarakat sipil ini lain soal.

Yang paling penting kan tiap orang paham substansi yang mereka bicarakan. Bukan menjadi bebek-bebek demokrasi yang ikut suara orang lain, ber-hip-hura dengan keriangan tapi tidak paham apa isi yang sedang dibicarakan. Kalau ruang-ruang publik diisi keriuhan macam ini, kita hanya akan menuju lubang hitam demokrasi yang menciptakan mental gerombolan. Mental yang sebenarnya cenderung apatis pada politik kebangsaan, dan pragmatis pada politik elektoral.